解脫協會「解脫禪林」2025年新皈依人招收暨下士道閉關

2025-07-19

活動名稱:解脫協會「解脫禪林」2025年新皈依人招收暨下士道閉關

活動時間:2025年7月12-13日(六、日)

活動地點:上慈忠孝 (臺北市忠孝東路四段75-11號12樓)

主辦單位:解脫教團教理苑

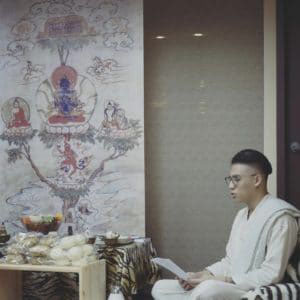

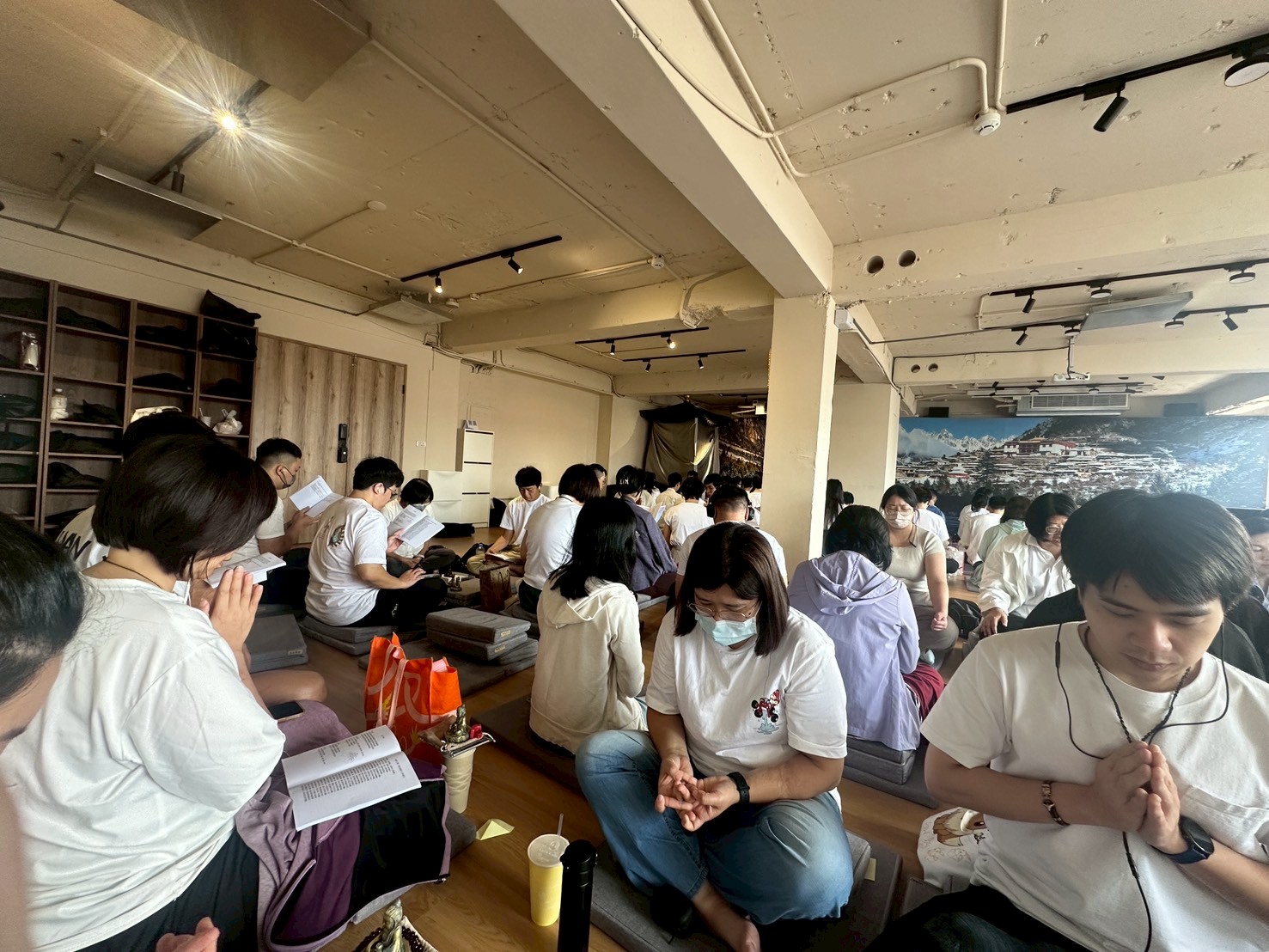

今年,約八十位新皈依人,在解脫教團創辦人羅卓仁謙的見證下,皈依了「佛、法、僧」三寶,並正式加入解脫教團,進行制度化的學習。

皈依的意義

「皈依佛」是將佛陀視為導師,「皈依法」是將佛法視為道路,「皈依僧」是將僧眾(指修行上的菩薩聖者,不單指出家人)視為修行的伴侶。創辦人向大眾解說皈依的意義在於:以佛、法、僧三寶作為自己的皈依處和救贖。

所謂「救贖」主要指的是在面對生死大事、輪迴本質以及尋求解脫等議題時,承認只有佛、法、僧能夠幫助自己。這並不代表要否定世俗知識,如醫學、法律等的幫助,而是在根本的生命問題上,佛弟子唯獨信賴三寶的有效性。

解脫教團的特色

創辦人提到,以教團的人員組成與走向來說,解脫教團是一個推廣以「在家居士」為核心的佛教團體,致力於將有經論依據的佛法與現代人日常生活相結合,追求「傳統」與「現代」之間的平衡。

接著創辦人說明,解脫教團的傳承為「噶舉派」,而噶舉派是揉合了「噶當派」(注重透過思考佛法價值觀修煉自心,即修心)和「大手印」(密乘教導)兩大系統的宗派。然解脫教團對密法的傳授較為嚴謹,要求同學需完成一定的學習之後,才能夠開始修學密法。因此,對於初入教團的新皈依人,兩天的閉關內容,是為「修心」系統的內容。

修心的重要性

創辦人提醒大眾,佛法修行的核心在於「修心」,而非追求神通、單純的理論學習或禪修本身。修心是調整個人觀點與看待世界方式,創辦人強調:「噶當派的一個核心思想就是,佛陀所說的教導,全部都是跟修心有關的。如果你沒有辦法理解到佛陀的經典裡面是如何告訴我們去修煉自心,那代表你對於佛陀的核心思想沒有那麼理解。」

解脫教團以阿底峽尊者提出的「下士道、中士道、上士道」為基底,設計了不同的學習階段,每個階段都有相對應的修心訓練。新皈依人於兩天閉關中,圍繞在「下士道」議題,如人身的難得、死亡無常等,展開一系列討論,而這些討論問題也有所根據,乃創辦人依十六世紀時一位覺曩派大師設計給關房行者的修心引導文改寫而成。

修行取得進展的關鍵

修行要取得進展,特別是心智層面的改變,創辦人認為有幾點:

一、要有「我可能是錯的」之心態:真正的修行始於承認自己的不足,「允許佛法來改變自己」。若反過來、總是抱持「我要改變佛教」的心態,將難以受益。隨著修行進展,佛弟子應越來越能使用佛教的世界觀看待、回應問題,而非傾向回到個人固有的反應模式來面對問題。

二、要意識到生命中的「苦」並願意改變:修行者必須認識到生命中存在的「苦」,並理解痛苦的根源,在於我們內在的觀點、行動和選擇。唯有真心發現問題並想加以調整,我們才會願意接受佛法的滋潤與改變。

三、要調整自己的「眼光」:修行是一種「眼光」的調整,包含「有遠見的眼光」與「廣闊的眼光」。前者意味佛弟子不僅僅關注此生的快樂,更關注來世、再來世的快樂;後者意味佛弟子不只關注自己、家人、國家,還要關注包括非人類的眾生的福祉。

另外,「福德」與「加持」亦相當重要。有時我們對佛法的理解會在某個瞬間、因緣條件具足而豁然開朗,而要創造出適當的因緣條件,福德的累積與諸佛菩薩的加持不可或缺。

最好的供養

創辦人談到「供養」時表示:對佛陀而言,世界能少一個「病人」就是祂最大的成就,因此,「搞定你自己」就是對佛法最大的貢獻。對於老師或上師,最好的供養是「修行的供養」,即弟子透過修行產生改變,這比物質供養更有意義。當弟子能夠自力解決煩惱並成長時,對老師和佛菩薩來說,即是最大的喜悅。

為期兩天的閉關,新皈依人分成幾個小組,每個小組都有完成中士道閉關的學長、學姊,帶領新皈依人一起進行下士道議題的觀想與討論。透過同學間密切的互動、交流,旨在為彼此帶來不同觀點、經驗的激盪,使「修心」的影響更為深刻,同時,這也呈現了解脫教團自由開放、鼓勵多元的學風。

閉關的最後一天,恰逢民俗認為觀世音菩薩的成道日,創辦人與大眾共同唱誦六字大明咒,祈願大眾得到觀世音菩薩的祝福與加持;本次閉關,也在創辦人希望大眾珍惜緣分、好好繼續修行的勉勵下,圓滿完成了!